二つの表情――映画「蟻の兵隊」評―― [映画・演劇の感想]

二つの表情

――映画「蟻の兵隊」評――

映画のチラシから

映画のチラシから

北支那派遣軍第一軍(五万九千人)の司令官、澄田中将、今村高級参謀らが策謀し、日本軍を山西省軍閥・閻錫山に共産党軍との戦闘に使うことを申出、そのことで澄田ら日本軍高官の安全の保障と日本への帰国を取引した。そのため、奥村らはポツダム宣言に違反し、一九四九年四月二四日、人民解放軍に投降するまで戦い続けるのである。いわば、彼らは売り渡された兵隊なのだ。日本政府は現在に至るまで、奥村らを逃亡兵としての扱いを変えていない。

映画「蟻の兵隊」は、売られた兵隊・奥村和一が、現在もなお日本軍の卑劣さを告発し、その過程で自分たちの侵略行為も自己批判していく姿を追う。

1)二つの表情

あれは二〇〇五年の八月十五日の映像だろう、靖国神社に多くの人々が集まっていて、そのなかの一グループを前に小野田寛郎が講演している。「自分は靖国神社に入れなかったいわば落第生」と「冗談」をいい、ニコニコ笑いながら聴衆に話している。奥村和一は黙って聞いている。講演が終わり帰り際、奥村が小野田をつかまえ話しかける。「小野田さん、侵略戦争の美化ですか!」。小野田の表情が般若の表情に一瞬にして変わる。「侵略戦争ではない。開戦の詔勅にも書かれている。」と怒鳴る。小野田の表情の変化を、映画は見事に捉えた。

奥村は羊泉村に日本軍に慰安婦にされた劉面煥さんを訪ねる。劉面煥さんの受けた被害を黙って聞く奥村。劉面煥さんが奥村に言う。「少なくとも今のあなたは強暴な日本兵には見えない。」

奥村さんが奥さんに、新兵教育で中国人を刺殺した自身の行為を話すことができないと監督が紹介する。すると劉面煥さんが奥村に、「奥さんに話してあげなさいよ」と語りかける。これを黙って聞く奥村の表情がいい。下から劉面煥さんを眺め見る。安心したような、無防備の表情である。映画はこの時の表情を見事に捉えている。奥村によれば、仏さんに見えたという。

この捉えた二つの表情だけで、この映画は大きな仕事をしたと言える。

2)いまだに闘いつづける奥村

奥村和一は八〇歳を超えた今も闘っている。自分のなかの日本軍兵士と闘って自身を変えようとしている。

新兵教育の時に刺殺した中国人の遺族と会う。奥村は自身が刺殺した中国人を農民だと長い間思っていたが、日本軍が管理する炭坑の中国人警備兵だったと知らされる。中国人警備兵は、日本軍と銃撃戦になったあと、降伏し逃げなかったので日本軍につかまり、新兵の刺殺訓練の的にされた。

奥村はなぜ逃げなかったのか、激しく非難する。「逃げておれば、俺は刺殺しないで済んだのに」との気持ちから、非難の言葉が強くなる。自分の責任が少し軽くなるように感じたのだ。遺族を激しく追及する姿を映画は捉える。奥村のなかに潜む日本軍兵士が顔を出した瞬間だ。

そして、宿に帰って監督に指摘され、兵士に戻っていた自分にやっと気づく。自分のなかに引きずっている日本軍兵士と闘って自身を懸命に変えようとする奥村を描き出す。

渋谷・イメージフォーラムで上映中。

格差からの脱出――NHKスペシャル [映画・演劇の感想]

格差からの脱出――NHKスペシャル

8月4日、NHKスペシャルで南米の新しい政治的動きを報道した。

1)ブラジルの実験

ブラジル政府がすすめる社会変革を報じていて興味深く見た。

そこには新自由主義、グローバリゼイションに対抗する新しい試みがあったからである。

ブラジル政府は、バイオ燃料エタノール生産を社会全体が取り組み、格差から脱出を試みている。

さとうきびを生産し、収穫したさとうきびを農園の工場でエタノール燃料に精製する。さとうきびは収穫後早く精製しなければならないそうで、工場は農園の中心に建設される。エタノールはガソリンの代替として国内で使用し、海外へも輸出する。しぼりかすは工場で燃やして発電の燃料にする。農場で働く農民も工場で働く労働者・事務員も同じ会社の社員として働く。農園と工場を単位とする村ができ、そこには学校なども建設される。すでに300万ヘクタール(東京との14倍)が開発され、100万人の雇用が創出されたという。

ブラジル政府は、ガソリンに20%以上のエタノールを混ぜることを義務付けた。エタノールで走る「フレックス車」が欧州自動車メーカーを中心に生産され、どのような混合比でも走るという。エタノールはガソリン価格の50%で生産できる。ブラジル以外にもエタノール生産を検討しており、さとうきび、とうもろこし、甜菜などでエタノール化されているが、さとうきびがもっとも生産効率がいい。

このエタノール生産のための社会変革は、2003年1月、労働者党ルーラ大統領が政権についてから、格差からの脱出政策「アグリエネルギー計画」の一つとして実施され、公平な分配,地球環境の保護をうたっている。多くの農民が南東部サンパウロ州に移住した。ブラジルのさとうきび生産は急増し、今では世界の三分の一、4億トンを生産している。

ブラジル北東部の貧しい農民から南東部への移住者を募り、さとうきび生産に従事させる。北東部は水が少なく農業生産性が低い、農民は生きていけない。特に新自由主義のもとで農産物の輸入自由化が行われ、農民の生産物は市場で売れず収入は激減した。そこへ旱魃である。北東部農民の多くが都市へ流入しスラムを形成し、麻薬や犯罪の温床になった。新自由主義は、ブラジル社会に大量の下層人口を作りだし、ブラジル社会を混乱させ、破壊した。ブラジルは1980年代以降、停滞の30年間を過ごした。グローバリゼイション、新自由主義は何ら豊かな未来を約束しなかった。ブラジル社会は、「停滞の30年間」によって、自身の体験によって、新自由主義が役に立たないことを証明した。ブラジル人民は身を持って新自由主義の本当の姿を思い知らされた。

IMFや世界銀行の学者が、新自由主義によって豊かな未来が約束されると宣伝して回ったことは、すべて嘘っぱちであったことを、大きな犠牲を払って学んだのである。この授業料が少々高かった。

ブラジルの試みは、新自由主義にどのように対抗していくのかという一つのモデルを提示している。

南米では新自由主義が国内の荒廃をもたらした。これまでの「文明」を破壊した。すでに南米十二カ国のうち五カ国は左翼政権に変わった。そのことは新自由主義に対する人々の批判が如何に強いかを示している。

2)ブラジル社会の実験が持つ意味

ブラジル社会の実験の第一の特徴は、ブラジル国家が主導権を取って、公平な分配,格差なき社会を目指していることである。グローバリゼイションや新自由主義、多国籍企業に対抗するには、人々の支持を得た代表が国家の代表となり、「国家の力」で対処する以外にないことを再度確認した格好である。それ以外に対抗する力はやはりない。

第二に、決して資本の価値法則に逆らって政策を立てているのではない。エタノール生産・販売は、ガソリンなどの国際価格よりも低い価格で生産・供給し、国際市場に受け入れられることを前提にしている。あくまで資本主義の枠内での改革を「苦労して」目指している。

第三に、農業生産と工業生産を結びつけて、あるいは「公平な分配」と「環境保護」までも視野に入れて掲げていることである。(正確に言えば「より公平な」と言うべきであろう。)

利潤を略奪的に奪っていまう新自由主義が、決してできなかったこと、やろうとしなかったことを堂々と実行している。

しかし、このようなことができるのはブラジルが広大の土地を持っているからである。ベネズエラにしても巨大な油田を国家の手に収め、多国籍企業の勝手な収奪を許していないのだが、それにしても油田があるからである。他の途上国はブラジルやベネズエラほどの条件を持ってはいない。

したがって、ブラジルやベネズエラの実験は、必ずしもそのまま他の諸国に適用できるわけではない。ただ、新しい希望が手探りで育ちつつあるのも確かだ。

NHKの報道は、エタノール燃料生産の技術的な性格から説明する傾向にあった。この社会的実験には、貧困から抜け出そうというはるかに大きな構想、期待がある。

この社会的実験は、アメリカの言いなりになる政府、新自由主義の政府、これまでの軍事独裁の政府では決してできないものである。

「現代世界とその秩序に対する批判」は、国家権力を奪取して国家の力で新自由主義、多国籍企業、先進国政府に対抗し、自国の人々の生活破壊から守り、雇用を創出し、教育をおこなう・・・という道筋を確かに歩もうとしている。

「ヒバクシャHIBAKUSHA 世界の終わりに」上映会 [映画・演劇の感想]

「ヒバクシャHIBAKUSHA 世界の終わりに」上映会

8月6日(日)、三鷹市市民協働センターで、鎌仲ひとみ監督「ヒバクシャHIBAKUSHA 世界の終わりに」上映があった。「三鷹プロジェクト」で丸木美術館「原爆の図」パネル展示と合わせて、この上映会は行われた。

劣化ウラン弾により癌となり、死んでいくイラクの少女。薬がないため医師たちは治療しようがない。長い間話し合って結局、薬の代替にカルシウムを加えた生理食塩水を点滴する。次の画面では誰もいなくなったベッドが映され、少女の死が描かれる。簡単にそして確実に死が訪れる。

白血病の息子を抱え治療に奔走するイラク人家族。水道管が破れ汚れた水道管からの水汲み。その家族のシートを引いた土間での食事風景。土間に転がっている鍋。それらを描き出す。

劣化ウランも含まれている砂埃のなかでサッカーに興じる子供たち。砂埃の中には劣化ウラン弾による様々な放射性物質が含まれ、吸い込んだ者は長期にわたり体内被曝する。細胞分裂を頻繁に繰り返す幼い子どもほど癌にかかりやすい。

続けて、アメリカ・ハンフォードにある核処理施設の風下に住む農民の被害を描く。ほとんどの農民が何らかの癌をわずらい、多くの人が亡くなっている。農民のトムがアメリカ政府に被害を訴えるが、政府は訴えを退ける。

イラクにおける劣化ウラン弾被害の暴露やアメリカ・ハンフォード住民の被害を日常的な言葉と風景で淡々と追っている。イラクの少女もハンフォードの住民も普通の人たちであり、われわれと同じように生活している。そのことがよくわかる。

ブッシュ大統領やTVに出てくるアメリカ知識人たちは、自分に都合のよい理屈を並べて喋り散らし、熱狂するから、アメリカ人とはそんな人たちばかりかと思っていたが、われわれと同じような生活をおくり、悩みもし、またやさしい気持ちを持った人たちもいることをこの映画に発見し、安心するのだ。もちろん彼らは政治的には多数ではない。

映画は「ヒバクシャ」を見つめることは人間的にものを考えることだと教える。

映画「三池---終わらない炭鉱の物語」を観る [映画・演劇の感想]

映画「三池---終わらない炭鉱の物語」 熊谷博子監督

魅力的な映像を多く含んだ映画である。

チラシから

チラシから

もともと小さな館での上映だったが、この種の映画にしては珍しく観客が「予想外に」多かったのでアンコール上映となった。私が観たときも、平日の昼間であるにもかかわらず満員であった。60歳前後の年配の観客が多かったように思う。自分たちの生きた時代と自分を懐かみ慈しむという風だったように感じた。ただ、若い世代も数名いた。彼らはどのように観たのであろうか?

最初のほうの三池の歴史を説明する画面は、まるで教育映画であるかのように映像に命と動きが欠けている。これを入れなければならないと判断した監督の意図は何か? と疑問に思いながら観終えたところ、最後の字幕に、企画:大牟田市とあって、スポンサーの要望をたくみに取り入れ不満の出ないように処理したことからくると、理解した。「巧み」に要望を満足させたかもしれないが、しかしやはり映画をそのような構成としたのは、良くない。

こういう映画をつくるには財政的な苦労が大きいのだろうとは思う。スポンサーの要求にも応え、三池鉱山の歴史も描き、三池鉱山創業者・団琢磨も登場させなどしているところは、監督としてはそれぞれの要望を「うまくまとめ上げた」と言えるし、作者は何を描き出したかったのか焦点が定まっていないとも言えよう。

企画が大牟田市、大牟田市石炭産業科学館だそうで、三池炭鉱の歴史、大牟田市の歴史を描く内容も混じっている。三池争議も描き、炭鉱の歴史も描き、それから熊谷監督自身の「思い入れ?」のようなものも含まれていて、それらがすべて「混じっている」。

そうではあるが、三池炭鉱争議の当事者であった三井鉱山の労務担当者、新労の役員・労働者、三池炭鉱労働組合がそれぞれの立場から三池争議の歴史を「語りついで」、当時の写真や映像が織り込まれるところなどは、俄然映像が生きて動いているかのように活気を得て、それぞれの写真、証言がつながり、迫ってくる。間違いなくこれが映画の生命である。

証言を並べて三池争議やCO中毒患者と家族の苦闘をドラマティックに描き出している点は、優れたところだ。

証言者の一人である松尾蕙虹さんなどは、わずか映画にある表情を観て話を聞いただけで、魅力的な人たちであることがわかる。こういう人たちのようにありたいと思ってしまう。

大牟田の青年たちが法被を着て鼻筋を白く塗って輪になって踊る映像が最後近くにある。若い二人の女性が、「踊りで大牟田を明るくするのだ」と語っている。しかし、力がない。存在感がない。法被を着て国籍不明な踊りで明るくなると思っているところが残念だ。人が何を楽しみ苦しむのか、この若者は理解していない。証言者たちに比べて各段に影が薄い。

チラシには熊谷博子監督は「・・・これは過去を描いた作品ではありません。・・・未来へ向けて勇気ある一歩を踏み出す、大きな力がみなぎります。」と書いている。必ずしもそのことを頭から否定はしないが、残念なことに大きな力はみなぎっていないし、勇気ある一歩は必ずしも明確ではなくて、各人各様に受け取るように作られている。未来へ向け大きな力がみなぎるようには残念ながらつくられていない。

廃坑の前にたたずみ監督・熊谷博子が本人は深く感動しているらしく感慨を述べる。本人が何かしら感傷に浸りたがっていることはわかるが、何を思い伝えたいのか中身が乏しい。受け取れないわけではないが、それまでの映像に比べてずいぶん水で薄められているものしか、表現されていない。「映像は一瞬にして何百ページの論文より多くのことを語る。」と言われるが、このシーンはその逆だ。監督が目立ってどうしようというのか。たくさん喋っても中身を薄め、冗長にしている。こういうところは当然のことカットしなければならない。

いろんなものが混じっているけれども、三池に生きた人たちの群像をよくとらえた、いいところをたくさんもつ映画だ。(文責:児玉繁信)

チラシから

チラシから

映画「最後の庭の息子たち」を観る [映画・演劇の感想]

映画「最後の庭の息子たち」

ホルへ・サンヒネス監督、ボリビア・ウカマウ集団、2003製作

現代ボリビア社会の都会の青年が直面している現実を描いた2003年の作品。7月23日上映会があり観た。

「グローバリズムの浸透で、いままでのものとは形を変えた矛盾に取り囲まれながら、青年たちは何をなすべきかを掴めぬままに、ある者はあせり、またある者は事なかれ主義に陥っている。かけがえのない、この土地に住む青年たちに、私たちは、この映画を通して、メッセージを送りたかった」ホルヘ・サンヒネス監督。(チラシから)

-----------------------------------------------

ボリビアの都市(ラパスか?)に住むフェルナンドは友人の3人をさそい、汚職議員宅から金を盗む。彼らはみな無職の青年たち。運よく成功するが逃げるところがなく、先住民出身のロベルトを頼る。ロベルトを含む5人の青年は、ロベルトの故郷を目指して山道を延々と歩く。貧民ほど都市の外延の高い急な斜面に貼りつくように家々を連ねる。映画は5人が山道を歩く場面を延々と描写する。フェルナンドは義賊気取りで盗んだ金を先住民に分けるつもりであったが、強盗を働いた仲間の二人は自分たちの取り分を要求し対立する。先住民集落では盗んだ金を受け取るかどうか、村人全員が長い時間をかけて議論し、結局受け取らないと決定する。青年たちは金を持って街へ帰り、ちょっとしたスキに、いわばフェルナンドらと同類のコソ泥に盗まれてしまう。フェルナンドが家に帰ると家族は誰もいない。留守にしていた間に銀行が家を差し押さえ、家族は追い出されてしまった。妹と再開するフェルナンド。それまで職探ししていた妹が、今は売春で家族を支えていることを告白し、兄の説く主張が観念的で何の役にも立たないと非難して、画面が終わる。

ボリビアは白人エリート層、メスティゾ、先住民とはっきりと分離した階級社会。少数の白人エリート層が国家機構を通じてアメリカ政府や多国籍企業と関係をもち、支配する。映画では、汚職議員として描き出されている。民族が階層、階級わけと重なる。1960年代から90年代にかけての反共軍事政権は、1991年のソ連解体以降、解消されたが、開発独裁による債務は膨大な額に達し、軍事政権から「民主化」されたものの、グローバリゼイションという名の現代的資本主義化が進み、債務による支配に取り替わった。ボリビアは膨大な債務に苦しみ、実質、北の巨人アメリカによって支配されている。多国籍企業は利益を生み出す限りでしか産業を成立させない自由主義原則を強要し、基幹産業であったこれまでの鉱山経営を破壊し、社会的影響力を持っていた労働組合を解体した。社会全体に失業が蔓延し、他方医療や福祉、教育、公共サービスなどは削られた。従来の労働組合や民主団体は解体され、人々は対抗する政治的力を失ってしまった。その結果、人々は分断され、悲惨な生活は放置されたままになり、青年はあせるが何をなすべきかつかめない。

「民主化」されたボリビア、グローバリゼイションと市場原理が貫徹するボリビア社会は、何ら未来を約束することができない。

この映画は、グローバリズムが現代ボリビア社会に何を生み出しているかを描いている。現代的問題をそのまま取り扱っているところが映画として優れた点だ。日本などの先進国側では、グローバリゼイションが新しい未来社会像であると日々宣伝されるが、決してそうでないことの鮮烈な反論を、厳しくかつある面ではユーモラスな描写で提示する。

フェルデナンドの祖父は元軍人で、勲章は誇りであるが、家計が苦しいことを考え勲章を金に換えようと決意したらしい。しかしわずか30ペソと言われ、これまでに全人生を否定された気持ちになり、老人は公園で大粒の涙を流して泣くのだ。

都市は失業者に溢れており、映画は4人とは別の、強盗して金を稼ぐ青年たちの姿も重ねて描く。彼らはつかまってしまう。彼らも「同類なのだ」と作者は主張する。何をなすべきかつかめない青年たちのいくつかの姿を並べて観客に提示する。

4人の青年がたたどりついた先住民の集落はまったく異質な社会だった。フェルデナンドたちが持ってきた金を受け取るかどうかを、共同体全員が議論する。汚れた金でも共同体を豊かにするため使おうという者がいる。盗んだ金は受け取れぬという者がいる。果てしなき議論の末、二度盗まれた金を受け取らないことを共同体は決定する。

金を受け取らないと決定したことに驚くとともに、共同体の直接民主主義のやり方にフェルナンドは感心する、そしてそれをロベルトに語る。

先住民の生活は電気も水道もない、資本主義的に文明化された社会から切り離されて存在している。共同体の直接民主主義は平等に貧しい関係の上に存立している。映画は、現代に対する一つの批判として先住民社会、その社会関係、あるいはアソソエイションを提示する。

他方、金の分配をめぐって対立したように、わずか4人のフェルデナンドの仲間うちさえ共同した行動をとることができず、直接民主主義のかけらさえ持っていないことが対比的に、あるいは批判的に描写される。

共同体の直接民主主義は平等に貧しい関係の上に存立しているが、ボリビア社会のなかに根づいているわけではない。「先住民主義」と呼んだところで、それだけでひろがるわけではない。ボリビア社会のどのような関係のなかに、どのように根づいていくのだろうか、と疑問的に提示しているだけだ。ウカマウは解決を示してはいないし、簡単に示すことができるものでもない。

フェルナンドは現代ラテンアメリカのネフリュードフ(『処女地』)であるかのように描かれている。ウカマウ集団のフェルナンドら青年に対する眼は優しい。

-------------------------------------------------------------------

話はずいぶんとちがうのだが、戦後日本の民主主義が現在、徐々にかつ確実に削り取られつつある。この映画をみて、われわれの戦後民主主義に直接民主主義の要素が著しく欠けてきたこと、日本人ひとりひとりが自身とまわりの人々との関係のなかで民主主義を自分たちの行動のスタイルとして身につけることが著しく欠けていたこと、それが原因の一つであると痛感している。

映画とは内容はずいぶんちがうとしても、現代日本において、対抗していく人々の関係をどのようにつくっていったらいいのだろうか、はやりの言葉で言えば、批判的アソシエイションをどのように形成していったらいいのだろうか、今日の右傾化のなかであらためて思うのだ。(文責:児玉 繁信)

丸木美術館を訪れる [映画・演劇の感想]

丸木美術館を訪れる

(主のいないアトリエと都幾川)

(主のいないアトリエと都幾川)

7月2日、丸木美術館を訪れた。8月に三鷹の市民グループが「原爆の図」パネル展示を計画しており、その借り出しのための訪問に同行させてもらった。

都幾川べりの木々のなかに自然に溶け込んで美術館は佇む。美術館から直接続いて都幾川へ下る崖は、上にケヤキの木々、下に一面熊笹が覆う。川のせせらぎの音が木々の間を抜けてあたりに広がり、このあたりのすべての音を支配する。白いドクダミの花の上を黒糸トンボが羽根を羽ばたかせる。漆黒の羽に深緑の細長い胴体が同じ太さで伸びる。人工的とも見えるような対称的な形。彼らもここの住人。

「原爆の図」は、想像していたより大きく、そして鮮明な色を放っていた。絵のなかの人々の視線は厳しく観る者を見つめており、しかしそれでもある穏やかさを持つ。

「南京虐殺の図」、「アウシュビッツの図」は、「原爆の図」よりもさらに巨大で壁の余白を消し、あきらかに大きくはみ出ている。

どの絵にも多くの、多くの人間たちがいる。こんな静かな美しい自然のなかで、何人もの人間たちを描き続けさせた情熱はどこから生まれ、供給され続けたのであるか。

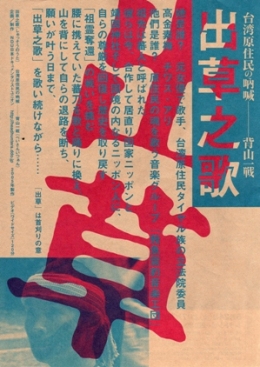

映画『出草之歌』を観る [映画・演劇の感想]

映画『出草之歌』を観る

いい映画だ、というより立派な映画だ。登場する人物が皆立派だ。

この映画は、ドキュメンタリーであるが、高金素梅さんや飛魚雲豹音楽工団の発言や歌、活動をそのまま追う形で作られている。古い民謡を掘り起こし、人々のあいだで歌い継ぐことで祖先と自分たちのことを再認識する活動を行っているのだが、その結果音楽を通じたドキュメンタリーとして出来上がった。監督または、カメラマンはこの人たちと一緒に行動し、一所懸命この人たちを追っている。撮影者は、「作意」というよりも、まずこの人たちを信頼し尊重し、その生活と活動を描いている。それらをも画面から読み取ることができる。

飛魚雲豹音楽工団の歌には、祖先と民族を尊重する心が溢れている。古くから伝わる生活の旋律を歌うのだが、彼らの祖先が侵略者たちに踏みにじられ、殺され利用され、土地を奪われていった無念の思いを自身の思いとして重ねて表現している。そのことは同時に、現在の自分たち原住民の社会的な扱われ方の認識、その批判を含みこんで、古い旋律が新しい内容をもって流れるのである。

原住民にはさまざまの民族がいて、言葉もちがうし、もともと文字を待たなかった。1999年9月の台湾大地震で被害を受けた原住民の救護活動から、「原住民民族部落工作隊」、「飛魚雲豹音楽工団」は、古くから伝わる民謡を歌い歩き、人々の自覚を促していく。会合では日本語や中国語、民族の言葉がまぜこぜになって飛び交う。事務所のなかや広場や道路べりで、すなわち人々のなかに入っていって歌い継いでいく。生活と政治と文化活動が一体となっている。こういう姿を映画は率直に描き出す。

しかもかれらの主張は、偏狭なナショナリズムに陥ることなく、台湾における原住民の権利の回復とその運動に理解ある漢族も受け入れ共同し、更には国際的な活動の必要性までまっすぐに主張するのだ。この主張や活動の仕方に本当に感心した。

台湾を侵略した者たちが原住民の象徴である蛇の上に国旗が重ねられ描かれた絵が紹介される。オランダ、スペイン、清、日本、中華民国。

特に日本の侵略が原住民に大きな痛手を残したし、今も引きずっていると指摘する。日本は台湾を清から切り取り、原住民の大量虐殺を行った。一九三〇年の霧社事件はその象徴である。原住民の土地を奪い、支配のために皇民化教育を行い、第二次世界大戦では高砂義勇兵として利用した。そしてその結果、遺族の了解もなしに現在もなお皇民として靖国神社に祀られている。

民族衣装に身を包んだ高金素梅さんや原住民代表たちが靖国神社を訪れ、祖先の魂を勝手に祀るな!魂を返せ!と要求する。その姿がわれわれを撃つ。日本人こそ彼ら以上に靖国神社に対して、日本政府に対して怒らなければならない。

映画はヒロインであるかのように高金素梅さんの行動や発言を追っている。素梅さんの言葉は激しく強い。民族の尊厳とそれを許さない者への怒りが表情に溢れている。「凛として」という言葉がある。TV ドラマなどでも良く使われる。しかし出てくる日本人像は、言葉に負けていてちっとも「凛として」いない。高金素梅さんや飛魚雲豹音楽工団の人たちこそ「凛として」にふさわしいと、映画をみて思ったのだ。

下北沢シネマアートンで上映中。6月24日から7月7日まで

アーサー・ミラー『橋からの眺め』 民藝公演 [映画・演劇の感想]

アーサー・ミラー『橋からの眺め』

民藝公演、紀伊国屋サザンシアター 二〇〇六年二月八日から二〇日 公演中

一九五五年の作品。アーサー・ミラーは二〇〇五年二月十日に亡くなったから、追悼公演なのだろうか。

『橋からの眺め』はニューヨーク下町ブルックリンのイタリア移民家族の話。橋はブルックリン橋のこと。

密入国した妻ベアトリスの従兄弟二人、マルコとルドルフォを受け入れたエディは、彼らの家に滞在することを許す。エディは一緒に暮らし育て上げた姪のキャサリンを、常軌を逸するほどに溺愛していて、キャサリンが不法移民ルドルフォと恋仲になるのに反対する。市民権を持つエディでさえ、沖仲士の臨時雇いの仕事にしかありつけない状況であるにもかかわらず、あるいはそれゆえに、キャサリンが市民権を持たない不法移民と一緒になることをエディは嫌う。キャサリンがブルックリンからマンハッタンへ飛び立っていくことを空想しているのだろうか。そしてエディは、若い二人に嫉妬して従兄弟二人を移民局に密告してしまう。

イタリア人社会では、仲間の密告は軽蔑すべき裏切りであり、密告者は誰も相手にしない掟だ。エディの裏切りによって、マルコはイタリアへ送り返されるし、エディと家族は崩壊する。

全体を通して不法移民に対するミラーの目はやさしく同情的だ。

アーサー・ミラーは一九五六年、非米活動委員会に喚問されるが、共産党の活動にかかわった作家の名前を挙げることを拒否した。

他方、ミラー作品をずうっと監督してきたエリア・カザンは非米活動委員会に協力し6名を共産主義者であると密告する。密告された作家は職場から追放され、カザンは引き続き監督としての地位と仕事を得ることができた。密告した後のエリア・カザンの監督作品が、『波止場』一九五四年『エデンの東』一九五四年などである。

この時から、ミラーとカザンは別の道を歩く。

『橋からの眺め』は、ミラーによるカザン批判であり、アメリカの当時の「狂気的な」社会状態への批判である。もちろん、実際には「狂気」のせいではなく、背後で操った者、手を下した者がいる。その者たちへの批判はまったく不十分だし、未だ完了していない。

民藝の公演では、このような作品のもつ緊張感は演じられなかったし、同じような不法滞在者を抱え込む現代日本社会に対するアプローチもなかった。作品の生命をほんの少ししか感じることができない。

密告のあとのエディの人格が破壊されていく描写は、ミラーの個人的な思い入れガ感じられて、多くは余計だ。また舞台回しである弁護士によるエディの不幸についての最後の独白も、「説明」として追加されている。演劇に「説明」を加えるなど、これも余計だ。

ミラーとモンロー

ミラーとモンロー

(追記)

アーサー・ミラーは『橋からの眺め』を書いた後、一九五六年六月にマリリン・モンローと結婚した。モンローはセックスシンボルのように扱われてきたし、そのように利用されたまま死んだけれども、当時のモンローは大変純粋で知識欲にも燃え、「アクターズ・スタジオ」でスタニスラフスキー・システムを一所懸命勉強していた(演技力を身につけたかどうかは別だけれど)。ミラーが非米活動委員会に呼び出されるとき、モンローにも圧力がかかった。委員会に協力しなければ仕事ができなくなるぞと。フランシス・ウオルター非米活動委員会委員長は、一緒にニュース映画に出ればミラーへの質問に少し手心を加えるからというような取引も持ちかけた。これらすべてをモンローは蹴った。彼女の生涯のなかの輝かしい一面である。

発掘された記録、ベトナム戦争写真展 [映画・演劇の感想]

発掘された記録、ベトナム戦争写真展(恵比寿 東京都写真美術館)

われわれは米軍に同行したり、当時の南ベトナム政府側から現地に入ったカメラマンの撮った写真を多く見たが、ベトナム戦争には当然、南ベトナム解放戦線、北ベトナム軍にもカメラマンがいて同じように戦争を記録していた。その写真が写真展の約半数を占める。北ベトナムの写真家の死者が240人を超えていたという。撮影者不詳の写真もある。

野良着に小銃を背負う農民兵士や、蟻の列のようにホーチミンルートに荷物を運ぶ若者。戦争におびやかされながら、なお快活で健康な笑い声さえ見つけることができる。これが人々のまったく地上的な力、美しさに違いない。

『ある子供』 タルデンヌ兄弟 [映画・演劇の感想]

;">『ある子供』 タルデンヌ兄弟

タルデンヌ兄弟の監督作品。観たあとに知った。そして『息子のまなざし』を思い出した。確かに描写に同じような厳しさがある。

『ある子供』とは赤ん坊のことだろうと思っていたが、若い二人、20歳のブリュノと18歳のソニアのことと知った。あるいは現代に生まれた「放置された若い世代」のことだ。

場所はベルギーだそうで、現代ヨーロッパ社会の破壊が深刻に進んでいることを率直に描く。家庭は崩壊しており、家庭からほうりだされ、学校や仕事からほうりだされて、ブリュノもソニアも一人で暮らしている。失業率が高いということは、ある部分は労働力として期待されず、教育も職業訓練も受けていない大量の若者が増大していることを示す。人が育っていく社会関係が破壊され、子供のまま大きくなっても、彼らは彼らで生きていかなければならない。

ブリュノはホームレスで、道路わきに住家がある、ダンボールに包まって寝る。そんななかでも金は稼がなくてはならないから、盗品を売りさばいて生活する。その割には、おとなしくて気が小さくて表情が子供っぽい。時おり見せる笑顔が幼い。

レンタカーを借りてドライブしているとき、運転席でブリュノとソニアがじゃれあって、観る側はひやひやするのだが、その姿を見ても、公園で二人が鬼ごっこのようにして遊ぶ姿を見ても、二人はまだ子供である。

二人の生活する「範囲」が、説明もなくそのまま描かれる。行き場のない彼らが利用する簡易宿泊所や失業手当給付所などの場面が次々に現れ、速いテンポで重ねられる。

そんな時、二人の赤ん坊をブリュノが盗品のビデオカメラを売るように売ってしまう。売ったと知らされて卒倒するソニアを見て、ソニアを傷つけたことを改めて「理解」したブリュノは赤ん坊を取り戻すが、ソニアとの関係は壊れる。壊れたあとで、ブリュノはソニアとの関係の大切さを知ることになる。

映画のもっとも重要なのは、自分のことしか念頭になかったブリュノが、ソニアの気持ちを考えるに至るところだ。そのようにしてブリュノが人との密接な関係を得たいと思うにいたるその変化をとらえたところだ。言葉ではなく、余分な演技や表情を排除した場面の積み重ねで、ブリュノの変化をリアルとらえている。

映画は、ブリュノが何を考え行動しているのか、観客が画面を観察し自身で考える構成になっている。監督の意図は、主人公がどんな人たちであり、どんな生活をしているかを描写することにある。何が原因であるとか、どうすべきかは、描こうとさえしていない。タルデンヌ監督は、進行している現実からだけ生きた徹底した批判が立ち上がることを信念のように持っていて、それゆえに事態を描くことだけを心がけているかのようである。判決は観客に任される。

ラストは、ソニアが拘置所のようなところでブリュノに面会し、無表情で言葉を交わしたあと、テーブル越しに互いの手で互いの頬を挟み、泣くシーンで突然終わる。音楽はなく、画面は暗転して、出演者や監督などの名前が流れ、観客は突然、映画の世界からほうりだされてしまう、衝撃をかかえたまま。

このあと二人はどうするのか、映画は何も描かない。観客に暗示させるものをも極力削いでいて、意味ありげな教訓的な解釈を拒否するかのようでさえある。映画は何も解決しないが、二人の関係が映画の初めのころに比べ、より密接なものになった変化を描く。ブリュノとソニアの結びつきを、二匹の獣が互いに暖めあうような「原初的な」結びつきを、描くだけである。

さて、この「ある子供」は誰だろうか。あれは俺のことではないか?ひょっとしたら自分たちもあのような状況におかれるのではないだろうか?と思ってみた人も確かにいるのではないか?

現代日本社会にもブリュノやソニアのような人たちが増えているし、近い将来確実に、かつ大量に生まれてくるだろう。逆に言うと、「俺のことではないか」と思わずに観た者にとっては、退屈な映画であったに違いない。(文責:児玉 繁信)

恵比寿で上映中。

「あんにょん・サヨナラ」上映会 [映画・演劇の感想]

「あんにょん・サヨナラ」上映会

『 さらば戦争!映画祭――人間が始めたものは人間がやめればいい―』

11月20日(日)虎ノ門・発明会館で「さらば戦争!映画祭」実行委員会主催の「あんにょん・サヨナラ」上映会があり参加した。監督は、金兌鎰(キム・テイル)さんであり、共同監督として加藤久美子さんが名を連ねている。

神戸市役所職員だった一人の日本人とともに、戦後補償問題が現代日本人と韓国人の関係にどのような影響を与えているかをたどり、日本人がこの人と一緒に考えていく構成になっている。たぶん、意図的にこのような構成にしたのだろうと思う。

作者はあるいは作者集団は、現代日本人のこの問題における認識状況をよく把握していて、その基盤の上で新たな批判の提示と構築を試みている。そのことに共感と好感を持つ。

靖国神社に勝手に祀られた韓国遺族の気持ちを率直に描き出し、それだけではなく日本の支援者との交流のなかに、現在と未来の日本人と韓国人の、あるいはアジアの人々とのあるべき姿、関係を映画は明確に提示している。「リベラル」が年々追い詰められつつある日本の人々の現状をも考慮に入れた上で、現代において批判を構築しようとする意図をはっきりと感じる。

これもドキュメンタリーの一つなのだろうが、事実を一つ一つたどりながら、またいろんな立場の人の発言をたどりながら、実証主義的な事実の羅列に決して終わらないで、映画をつくる者の明確な意図、主張をしっかりと述べるものとなっており、観る側が心情をそのまま重ねるものになっている。監督か脚本家かよく知らないが、その手腕に感心した。

今後、上映会が各地で行われるだろうから、ぜひ観ることを勧める。なお、12月11日、午後2時から、三鷹「たべもの村」(℡:0422-49-4789)で上映があり、上映後懇親会もある。